Indonesia seperti ulat yang gagal ber-metamorfosis menjadi kupu-kupu indah, untuk menyemai wangi bunga demokrasi. Alih-alih Indonesia menjadi mirip kecoak atau tikus pengerat.

Elit politik-ekonominya (oligarki) berpesta dalam kegelapan, menguras kekayaan, di timbunan sampah kebebalan.

Dari Populisme ke Fasisme. Ironi terbesar proses politik era reformasi, alih-alih menghasilkan sistem demokrasi yang terkonsolidasi, justru membangkitkan fasisme ala Orde Baru.

Thanks to Jokowi, sosok populis yang dua kali dipilih rakyat — demi menolak Prabowo pada Pemilu 2014 dan 2019.

Tapi justru karena motif ambisi dinasti imperialistiknya, Jokowi menggelar karpet merah untuk Prabowo agar berkuasa.

Jokowi bukan “darah biru” elit politik, dulu dikira bisa menjadi vaksin, antidote, bagi politik elitis yang cenderung otoriter.

Tapi dengan modal populisnya, alih-alih mencegah, Jokowi justru memfasilitasi seteru politiknya, menduduki tahta kekuasaan.

Melalui kalkulasi politik yang aneh, Prabowo hanya akan menjadi presiden transisi, untuk melanjutkan kekuasaannya, melalui proxy anak sulungnya. Satu politik transaksi yang sama sekali tidak memedulikan prinsip nalar politik etik.

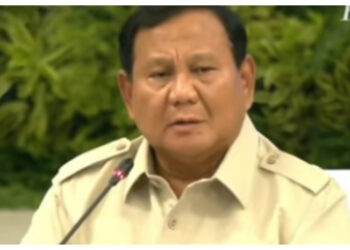

Prabowo adalah quintessential produk darah biru Orde Baru.

Sebagai menantu presiden Soeharto karir militernya melejit, namun kemudian ikut terjungkal bersama mertuanya, hingga harus kabur ke Yordania.

Orba lebih jujur dalam sikap otoriter dan menerapkan sistem represinya, sebagai Big Brother yang ingin menegakkan negara Leviathan Indonesia.

Setidaknya, saat itu, meritokrasi masih berlaku dalam pengisian berbagai posisi penting jabatan publik.

Kabinet masih diisi orang-orang kompeten, dan manajemen pemerintahan masih tertata dan terjaga.

Juga saat itu tidak ada nomenklatur “relawan politik” sebagai rekrutmen asal-asalan pengisian jabatan publik dan komisaris BUMN – sebagai sarana logistik untuk mendanai ambisi politik.

Populisme Jokowi, setelah gagal dengan ambisi tiga periode, ia lanjutkan dengan “politik titipan”.

Ia mewariskan dua persoalan: Wapres Gibran dan bangkitnya fasisme Orba.

Presiden Prabowo mulai mewacanakan agar teks UUD 1945 dikembalikan ke naskah awal. Artinya berbagai amandemen produk Reformasi, agar Indonesia lebih demokratis, ingin dibatalkan.

Apakah Prabowo ingin mengikuti jejak mertuanya, Soeharto, mengulang sejarah berkuasa tanpa batas?

Dan kemudian mengakhiri kekuasaannya dengan buruk (disgrace)?

Apakah kutukan sejarah berulang, L’histoire se répète, akan berlaku: “Pertama sebagai tragedi, kedua sebagai komedi”?

Prabowo masih punya kesempatan untuk melawan kutukan banalitas sejarah yang berulang.

Ia perlu serius belajar dari sejarah, untuk menolak populisme dan godaan fasisme, tragedi atau komedi.

Dengan memilih menata demokrasi yang lebih baik, dan bisa mengakhiri kekuasaan dengan elegan. Jangan tiru Jokowi. (Lukas Luwarso- Pengamat pernah jadi ketua AJI) ***